| ◆[山形市]花小路から千歳館へ 夕暮れから夜へ(2022令和4年11月12日撮影) |

太陽が傾き、文翔館敷地にも陰りが見え始めた。 わずかに木立の先っぽだけに光のわだかまりが残っている。 |

山形銀行の新築に向けた解体を前にして、 旧山銀本店の看板は夕陽に面と向かっている。 その姿は市役所の窓がくっきりとらえていた。 |

北校(教育資料館)へ向かう通りと馬見ヶ崎の河原へ向かう通りが二手に分かれている。 もちろ夕陽を浴びたん盃山も、ビルに遮られ二手に分かれている。 |

大通りから角を曲がり花小路へ入り込む。 その道すがらに軽トラが停められ、 荷台を覗けば、ロープと落ち葉が絡み合っている。 |

薄墨色に沈んだ花小路。 ネオンが灯るにはまだ早い。 ビールの幕は周りの雰囲気をものともせず思いっきり営業スマイル。 |

「俺はおまえの傘んねがらね」 猫が股の間に入り込んで看板が不機嫌にいう。 「まあまあそれぐらいいいっだず、俺なの吸い殻からしか好がれでいねんだじぇ」 吸い殻入れは端然と立ったままぼそっという。 |

花小路の真ん中で空を見上げる。 辛酸をなめ人生を知り尽くした壁の向こうから、 ジェット機が一直線に伸びてくる。 |

「あそごさドアがあって、そっちさは棚でもあっけのがなぁ?」 何も語らないはずの壁が夕闇に紛れて何かを語ってくる。 |

「花歩きて花はどごさあんのや?ああただの地名だがしたぁ」 花小路の花は草花じゃなくて、笑顔の花であったり悲しみの萎れた花だったりする。 |

「ライトアップあるて聞いだんだげんとまだだべずね?」 塀の向こうを覗きながら五時のライトアップに期待で待ちきれない。 |

「おまえはゴミなんだが?それとも世間から逃げっだくて掘っ冠りしてるだげなんだが?」 燃えるごみの袋を被り、自転車は本心を隠し通す。 |

言ってることは悲痛な声だけれど、 書体は人柄を表して、やさしさを感じられるような柔らかな文字。 |

昔々、こごさシネマ旭があったんだっけどぅ」 青春の象徴シネマ旭のビルが無くなり、 ぽっかり空いた空間を夕焼けが占めている。 |

「あっちゃ行って、ほごば右さ曲がっどいいんだ」 人に道を聞かれ、 「おらだはお巡りさんんねんだげんとなぁ」 「しぇっだべ、仕事と関係なくても人から頼られるのは嬉しいごどだぁ」 |

イベント初日とあって警備員の方々も配置され、 いつもの静寂はどこかへ逃げてしまった。 |

夜空に向かって立つ千歳館はいつにも増して光輝いている。 「当たり前だべ、ライトアップさっでるんだも」 |

多くの人々に愛され、玉砂利は多くの靴で磨かれてきた。 その一粒一粒が往年を思い出し光輝く。 |

玄関には和風な灯りが灯され、 次々訪れる人々を丁重に迎える。 |

そして玄関を入れば最初に迎えてくれるのが消毒液。 |

和傘から漏れる灯りはしおらしく、でもしっかりと消毒液を照らしている。 |

背中の千歳館の文字が泣き笑いしているようだ。 丸い背中には歓迎の気持ちと哀愁とが入り混じっている。 |

「なえだて凄いごどなれぇ」 「この世とは思わんね世界だな」 魂が抜けたように、ただただ二人の目は光をとらえている。 |

二階へ上がればもっと視界が開けて庭を見下ろすことができる。 滅多にない機会を逃すまいと、人々は庭に見入っている。 |

原色だらけの庭に日本の粋を見つけるのは難しい。 「ほだごどないじぇ、和傘に紅葉の影がなんともいえず和風だべぇ」 |

「こっちゃ来い」 青い傘が呼ぶ。 「おいでおいでぇ」 もう一方の傘も誘っている。 いったいどっちさ行ったらいいんだ落ち葉たちは。 |

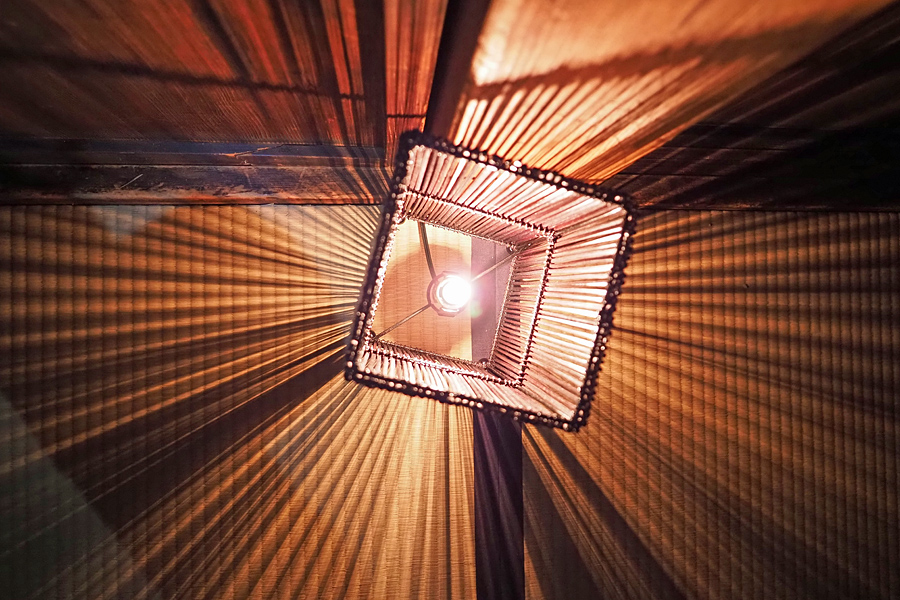

みんな窓から庭を見下ろしているけれど、 人知れずみんなの足の匂いを嗅ぎながら、畳の上で放射状を描く小さな灯り。 |

原色が一気に目を襲ってくる。 あまりの非現実感に頭が混乱する。 長い歴史のある趣のある庭がギラギラの原色で冒涜されてしまった。 目の前に広がるのはただ暴れ回る原色の世界。 そこで私は提案したい。 もし再びイベントがあるのなら、 次回はコップ大に切った竹にろうそくを立て、庭一面に敷き詰めたらどうだろう。 もちろんどぎつい原色などは一切使わずに。 千歳館の尊厳を守るためにも。 ※主催者にはイベントを開いていただき感謝しています。 そのうえで一山形市民としての思いを述べさせていただきました。 |

おんちゃんは撮影に夢中。 原色の光がぽわぽわ生えた髪の毛を浮かび上がらせているのも気にせずに。 |

「靴の履き間違えにご注意ください」 これを翻訳すると、 「自分の靴より良い靴を履いて帰らないでください」 ※実際には玄関で袋を渡され、それに自分の靴を入れて館内へ入る仕組みでした。 |

「玉砂利の上は痛ぐないが?」 「ほだな訳ないべぇ、人間じゃあるまいし」 靴になれた現代人に、石ころの上を裸足で歩ける人は少ない。 |

目がシカシカしてきたのでそろそろ現実へ還ることにする。 閉館した後にこんなに人が訪れるとは、 なんとも皮肉だとの思いが頭の隅にこごまっている。 |

「あっちで何があっけのが?」 珍しくナショナル坊やが呟いている。 さすがにいつもより賑やかなのが気になっていたのだろう。 誰も声を掛けないナショナル坊や。 雨風を防ぐすべもないナショナル坊や。 顔には涙がこびりつき、口元から顎へ掛けて流れ落ちている。 |

| TOP |