| ◆[山形市]緑町・双月橋 芋煮会のなくなった街(2020令和2年9月20日撮影) |

どんよりとした雲の下、街角の空気は息をひそめて動こうとしない。 |

猛暑の洗礼を受けた蔦は、静かに忍び寄るひんやりした空気に触れられて動きを止める。 |

右から左へ、波がザバーンと降りかかるように育った。 と思った矢先、猛暑が去って波はいきなり梯子を外された気分で、波頭はどうしたらいいか分からない。 |

猛暑の間に隠れていた蜘蛛が、人から嫌われることを顧みず、空中に蜘蛛の巣を描きまくる。 |

さて、左右のどちらへ行ったらいいもんか? 二股に分かれる道は、道行く人を試すように奥へ続いている。 |

くるくると虚空を蔓で巻き込みながら身を乗り出す。 その目的は、自分がどんな姿に咲いているのかミラーで確認するためか。 |

「元気いいんねが?ぴょんぴょん跳ねで」 両手を女の子走りみたいに広げて、立派に育った体を向けてくる。 |

歩いてきた道を振り返る。 街並みはずーっと、ジーっと私の背中を見ていたのか? それは自意識過剰で、実は誰も気にも留めていないのか。 |

「まだ咲いだっけのがぁ、頑張っずねぇ」 「伸び過ぎっど、あのハサミから切られっからなぁ」 もう伸びしろのない私の頭でつまらないことを考える。 |

チリトリは収穫した落ち葉を抱え、満足げに辺りを見回している? |

薄墨色の空に浮かぶ千切れたネットの紐先は、ギラギラの太陽を飲み込むほどに勢いがあった。 |

この双眼鏡はいったい何を見るために公園内にデーンと鎮座しているのか? 子供たちの大きな夢を探すため? それはあまりにも詩的すぎる。 「結局、たい焼き「わかば」の団子ば、この中さ潜り込んで食うどんまいがらんねんだが?」 |

ブランコが静かにまっすぐ垂れている。 夏が去って公園には静寂だけが満ちている。 |

「コスモス綺麗だごどぉ」 「コスモスば撮ってる人いだどりゃ」 「コスモスて人の背丈くらいあるんだずねぇ」 噛み合っているようないないような会話が少しずつ遠ざかる。 |

本来ならものすごい人々が押し寄せて、日本一の芋煮会が開催されていたであろう馬見ヶ崎の河原。 誰もいないことをいいことに、我が物顔で黄色い花びらが土手の一面に広がっている。 |

かなり離れた場所からでも芋煮の大鍋は威厳を放っている。 |

「河原さなのポツポツてしか人いねどれ」 「しょうないっだず。こだな時代だもの」 大鍋は会話を聞きながら、来年こそはと真っ黒い体を期待でぷっくり膨らませる。 |

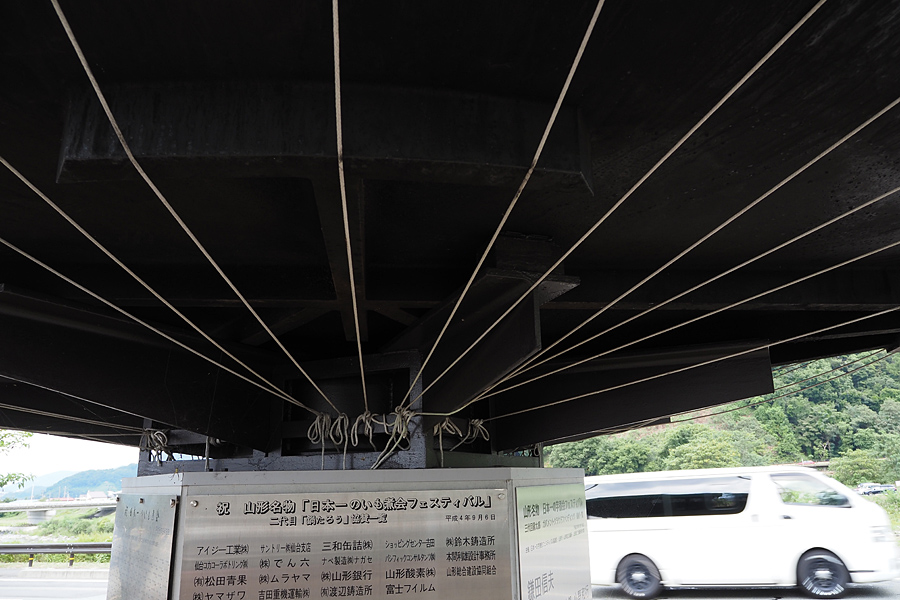

鍋を覆うカバーの紐がぎっつく結ばれている。 この紐がほどかれた時こそ大鍋の出番。 それまで一冬堪えてくれ。 |

「葉っぱが邪魔で座らんねどれ」 「誰も座らねがら、あたしだが休んでだのっだな」 雑草たちは椅子を包み込んで所有権を勝ち得てしまった。 |

「芋子の煮えた匂いばっかり風さ混ざって流れできて、おらだのエサはなかなか来ねなぁ」 河原に陣を構えて蜘蛛たちは、芋煮や焼肉の匂いにはピクリとも興味を示さない。 |

「こごらは芋煮会のころは様々な花が彩って、散策すんのに最高なんだっけず」 「今年は朝顔だげが、地面ばノタノタ這ってだどりゃあ」 |

真っ黒いワンボックスが通り過ぎた。 その一瞬だけ黒い背景にコスモスの茎が浮き立った。 コスモスの花びらたちは、ワンボックスの巻き起こした風に巻き込まれて走り去る方向へ首を向ける。 |

上と下では違う世界が繰り広げられている。 もちろん時間の進み具合も違う。 |

空を向く芙蓉。 ちょっとだけ垣間見せた青空がそんなに恋しいか。 |

花柱というもにゃもにゃが横に突き出し、 その先の柱頭がグインと上を向く。 花びらは、日本一の芋煮会があるはずだった方向を向いている。 |

秋のどんよりした空気をかき混ぜるようと伸びているのか、 雲に枝を突き刺し雨を降らそうと伸びているのか赤い枝。 |

「昭和47年完成だっけのがぁ双月橋はぁ」 「昭和47年てゆたら山形インターハイの開会式があかねヶ丘競技場であっけずねぇ」 「なしてほだい詳しいの?」 「んだて、ほんどぎ会場で鳩飛ばしの係りだっけのよぅ」 |

「今年は耐えよう、あなたのやさしい心で、来年の芋煮会を待ちましょう」 ほだなごど、どごさも書がていねがら。 |

土手に降りる階段へ、その花びらは咲いていた。 地面すれすれにまなざしを向け、人々の歩く姿を観察してる。 |

「なんだて旨そうだねっす」 「もう焼肉は食い終わたんだはぁ」 グーっと鳴る腹の催促音を隠して、撮らせていただき早々に退散する。 |

| TOP |